隐球菌性脑膜炎的诊与治

来源:医学论坛报

2013.04.10

我要投稿

病例简介

主诉:患儿女性,3岁9个月,进行性头痛 22天,抽搐1次。

22天,抽搐1次。

22天,抽搐1次。

22天,抽搐1次。 现病史:患儿22天前出现头痛、喷射性呕吐,当地医院给予头孢替安 静脉滴注6天,未见好转。头痛、呕吐进行性加重,市医院予以阿奇霉素

静脉滴注6天,未见好转。头痛、呕吐进行性加重,市医院予以阿奇霉素 、甘露醇

、甘露醇 治疗9天,头痛稍好转。6天前发生抽搐1次,经脑脊液检查诊断为隐球菌脑膜炎,予伊曲康唑

治疗9天,头痛稍好转。6天前发生抽搐1次,经脑脊液检查诊断为隐球菌脑膜炎,予伊曲康唑 口服,效果不佳,遂来我院就诊。

口服,效果不佳,遂来我院就诊。

静脉滴注6天,未见好转。头痛、呕吐进行性加重,市医院予以阿奇霉素

静脉滴注6天,未见好转。头痛、呕吐进行性加重,市医院予以阿奇霉素 、甘露醇

、甘露醇 治疗9天,头痛稍好转。6天前发生抽搐1次,经脑脊液检查诊断为隐球菌脑膜炎,予伊曲康唑

治疗9天,头痛稍好转。6天前发生抽搐1次,经脑脊液检查诊断为隐球菌脑膜炎,予伊曲康唑 口服,效果不佳,遂来我院就诊。

口服,效果不佳,遂来我院就诊。 个人史:既往体健,家中养有大量家禽(鸡)。

辅助检查:血常规 示,白细胞13.13×109/L,中性粒细胞比例70.3%,血红蛋白

示,白细胞13.13×109/L,中性粒细胞比例70.3%,血红蛋白 116 g/L, 血小板280×109/L,C反应蛋白6 mg/L。脑脊液检查示,白细胞数

116 g/L, 血小板280×109/L,C反应蛋白6 mg/L。脑脊液检查示,白细胞数 40×106/L,氯119 mmol/L,糖3.4 mmol/L,蛋白220 mg/L,脑脊液墨汁染色发现隐球菌,新型隐球菌呈阳性。脑脊液及血隐球菌抗原滴度均为1:1024。头颅MRI示,胼胝体压部异常信号,双侧枕、顶、额叶及小脑半球软脑膜及蛛网膜异常强化。

40×106/L,氯119 mmol/L,糖3.4 mmol/L,蛋白220 mg/L,脑脊液墨汁染色发现隐球菌,新型隐球菌呈阳性。脑脊液及血隐球菌抗原滴度均为1:1024。头颅MRI示,胼胝体压部异常信号,双侧枕、顶、额叶及小脑半球软脑膜及蛛网膜异常强化。

示,白细胞13.13×109/L,中性粒细胞比例70.3%,血红蛋白

示,白细胞13.13×109/L,中性粒细胞比例70.3%,血红蛋白 116 g/L, 血小板280×109/L,C反应蛋白6 mg/L。脑脊液检查示,白细胞数

116 g/L, 血小板280×109/L,C反应蛋白6 mg/L。脑脊液检查示,白细胞数 40×106/L,氯119 mmol/L,糖3.4 mmol/L,蛋白220 mg/L,脑脊液墨汁染色发现隐球菌,新型隐球菌呈阳性。脑脊液及血隐球菌抗原滴度均为1:1024。头颅MRI示,胼胝体压部异常信号,双侧枕、顶、额叶及小脑半球软脑膜及蛛网膜异常强化。

40×106/L,氯119 mmol/L,糖3.4 mmol/L,蛋白220 mg/L,脑脊液墨汁染色发现隐球菌,新型隐球菌呈阳性。脑脊液及血隐球菌抗原滴度均为1:1024。头颅MRI示,胼胝体压部异常信号,双侧枕、顶、额叶及小脑半球软脑膜及蛛网膜异常强化。 临床表现:

隐球菌性脑膜炎(隐脑)多呈亚急性或慢性起病,首发症状常为间歇性头痛、恶心及呕吐,伴低热、周身不适、精神不振等非特异性症状。随病情发展,颅高压症状进行性加重,头痛加重,转为持续性精神异常、躁动不安,甚至出现不同程度意识障碍 。部分患者可有颅神经受损,以视神经损伤最常见,表现为视力

。部分患者可有颅神经受损,以视神经损伤最常见,表现为视力 丧失,其次为第Ⅷ、Ⅲ、Ⅶ、Ⅵ颅神经受累,部分患者可有偏瘫、抽搐、失语等局灶性脑实质损害表现。体格检查可发现视乳头水肿

丧失,其次为第Ⅷ、Ⅲ、Ⅶ、Ⅵ颅神经受累,部分患者可有偏瘫、抽搐、失语等局灶性脑实质损害表现。体格检查可发现视乳头水肿 ,脑膜刺激征

,脑膜刺激征 亦较常见。

亦较常见。

。部分患者可有颅神经受损,以视神经损伤最常见,表现为视力

。部分患者可有颅神经受损,以视神经损伤最常见,表现为视力 丧失,其次为第Ⅷ、Ⅲ、Ⅶ、Ⅵ颅神经受累,部分患者可有偏瘫、抽搐、失语等局灶性脑实质损害表现。体格检查可发现视乳头水肿

丧失,其次为第Ⅷ、Ⅲ、Ⅶ、Ⅵ颅神经受累,部分患者可有偏瘫、抽搐、失语等局灶性脑实质损害表现。体格检查可发现视乳头水肿 ,脑膜刺激征

,脑膜刺激征 亦较常见。

亦较常见。 辅助检查:

脑脊液检查 隐脑患者脑脊液(CSF)检查可呈现典型的“三高一低”,即压力增高、细胞数增高、蛋白含量增高及糖含量降低。白细胞常增高,多在(10~500)×106/L左右,分类常以淋巴细胞为主,少数以中性为主,免疫抑制者细胞数也可正常。蛋白含量增高(>2 g/L),含量更高则提示有蛛网膜下腔梗阻的可能。

糖含量降低(150~350 mg/L),严重者糖含量甚至更低。一般而言,隐脑颅内压增高 与糖含量降低较其他中枢神经系统感染更为明显。

与糖含量降低较其他中枢神经系统感染更为明显。

与糖含量降低较其他中枢神经系统感染更为明显。

与糖含量降低较其他中枢神经系统感染更为明显。 影像学检查 隐脑患者头颅CT缺乏特异性,40%~50%可显示正常,其阳性率与病程的不同阶段有关,病程越长阳性率越高。CT阳性者可见脑室扩大、脑积水、脑膜强化及脑实质内不规则大片状、斑片状或粟粒状低密度影,少数可见小梗死灶或出血灶。头颅MRI可表现为脑实质内呈T1低信号、T2高信号的圆形或类圆形肿块、血管周围间隙扩大,部分呈多发粟粒状结节样改变。

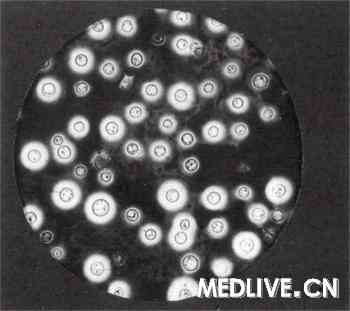

病原学检查 脑脊液隐球菌培养阳性是诊断隐球菌性脑膜炎的金标准,但阳性率低,须反复进行。隐球菌有宽厚的多糖荚膜,不易被普通染色方法着色,须墨汁染色。镜下可见酵母样细胞,形圆、壁厚、围以宽厚荚膜。该方法简单、有效,临床中宜作为脑脊液常规检查项目。乳胶凝集试验可检测感染早期血清或脑脊液中隐球菌多糖荚膜抗原成分,此法较墨汁染色具有更高敏感性,脑脊液检测阳性率可高达99%,且其滴度与感染程度多呈正比。

治疗:

原则上隐脑一旦确诊后,应立即开始有效的抗真菌治疗,同时积极处理颅高压及其他合并症。治疗目标包括消除或减轻临床症状,如发热 、头痛、精神症状、脑膜刺激征、颅高压及脑神经异常;治愈感染,清除脑脊液中隐球菌;预防神经系统后遗症,如脑神经瘫痪、听力丧失和失明。

、头痛、精神症状、脑膜刺激征、颅高压及脑神经异常;治愈感染,清除脑脊液中隐球菌;预防神经系统后遗症,如脑神经瘫痪、听力丧失和失明。

、头痛、精神症状、脑膜刺激征、颅高压及脑神经异常;治愈感染,清除脑脊液中隐球菌;预防神经系统后遗症,如脑神经瘫痪、听力丧失和失明。

、头痛、精神症状、脑膜刺激征、颅高压及脑神经异常;治愈感染,清除脑脊液中隐球菌;预防神经系统后遗症,如脑神经瘫痪、听力丧失和失明。隐脑病情一般较重,加强营养支持、维持水和电解质平衡、注意口腔和皮肤等护理、防止褥疮、肺炎及泌尿系感染对隐脑患者转归亦尤为重要。

颅内高压是隐脑最严重的并发症之一,亦是早期死亡及远期致残的主要原因。脱水药物或外科手段(如腰椎穿刺间断释放脑脊液、侧脑室引流或脑室腹腔分流术等)控制颅内高压可为抗真菌治疗赢得宝贵的时间。